本文與共誌聯合同步刊出

作者:蔡如音(台師大大傳所教授兼所長)

真心話大冒險:在傳播、媒體、人文社會領域的朋友們,你們閱讀書章嗎?在你們的心中,書章論文的價值與期刊文章是等值的嗎?今天如果有不錯的(例如國際學術出版社)專書合集(anthology)計畫正在徵稿,你也有適合的主題與進度work-in-progress,你會毫不猶豫的去投稿,還是保留一手來投期刊?

本文是來捍衛「書章論文」(book chapter),為什麼需要替一種「著作形式」說話?觸發這個關切的源頭有二,首先是學術評鑑與升等的遊戲規則,再來是知識經濟下,各項內容逐漸「數據化與扁平化」,兩個狀態都影響著高教體系的勞動與文化。

評鑑裡的老二

先來講攸關個人教師生存權益的第一個脈絡。書章論文可以是用來評估一位大學老師有沒有定期產出的一種成果形式。但在教師評鑑或升等法條裡,書章論文並沒有一個理所當然的存在,相較於I級期刊論文,甚至是處於二等公民的位置,論文的嚴謹性時時被質疑,時時需證明,即使是專書出版社已通過大學行政層級的「認證」。另一個證據:當學校定期以「原創性學術論文刊登費補助」的名義,用獎金獎勵期刊論文的出版時,專書篇章並不符合申請資格。[1]

其實,台灣學術場域裡的「一等公民文章」,也不過是2000年之後的發明,當時,高教體系逐漸採行標準化,客觀化的方式檢視教師績效(當時重要的辯論可見《全球化與知識生產:反思台灣學術評鑑》[2]),「I類」期刊文章就是率先被認證的成果形式,意即收錄於如SSCI、ACI等學術索引資料庫裡(I=Index),他們主要的功能,是將各個領域的期刊論文整合,讓研究者方能方便搜尋文獻。

這些資料庫可以保證文章的品質與重要性嗎?某些程度來說是可以沒錯,但後來演變成「被收錄」與被納入(to be included)的政治,資料庫的認證反成了論文品質的證據。也因為這些資料庫提供引用次數、impact factor等數據,讓不在專業領域內的人好像也能「秒懂」一個學術工作者的生產力,大大方便了評鑑、績效的作業。

這會有什麼效應嗎?當絕大多數目前採納的資料庫,都只提供期刊論文的索引,當I級論文成了獨大標準時,期刊論文就在學術生態裡壟斷了「生產力」的定義,排擠其他類型,例如書章論文的研究成果。為了生存,學術工作者在升等的時效內,或是評鑑的無間道中,多半會務實乖巧的努力投稿至I級期刊。即使在評鑑條文裡,有「專書」、「書章論文」等可被納入評鑑的項目,體制內其實沒有相應的文化去鼓勵這樣的實踐。

在這樣的情形下,學術工作者負擔了各種風險,若是「不幸」完成了有意義的book chapter著作,還需證明書章論文的品質與I級期刊論文一樣好,這通常就是得通過I級論文所建構出來的評鑑機制與語言,例如證明雙盲外審、專書審查小組,甚至被要求提供實質審查意見。

扁平化的知識結晶

論證專書篇章跟I級期刊文章一樣好,不是我這篇文章的目的,除了這個命題本身反映了許多權力的施作(Prove you are as good as me! Says power.),這種提問方式扁平化了知識形成的多樣態和有機性。獨尊期刊論文的評鑑體制也正在形成單一的、追求速度與產值的生產文化,在重視思辨、差異性的人文與社會領域,這樣的趨勢已經逐漸異化彼此與社群,我相信我前面的描述其實是高教內部大家「都知道,卻好像也不能改變」的事,這也正好是犬儒氣氛的體現。

並不是說「期刊文章」與「書章論文」各自有什麼絕對的價值。知識經濟帶來的典範轉移,也就是本文一開始所提及的第二個脈絡,剛好形成了一種對待資料的新態度。數位時代與新自由主義下,所有立體的、前現代+後現代規格的媒介還是文化、藝術形式(小說、電影、影音),皆成了扁平的數位內容。一本書、一本期刊的內容都同等容易下載,啊不都就是檔案?!

期刊為主的學術資料庫在知識經濟裡迅速發展,跟檢索書章論文相比,檢索期刊論文顯然來得容易多了。相較之下,雖然也有書的資料庫,但是檢索專書篇章的門檻比較高,學生研究者往往需要知道某個領域裡的關鍵作者,或行之有年的議題與辯論,而不是下個關鍵字就一勞永逸。但他要怎麼知道呢(become informed)? 關鍵從來不是搜不搜得到資料,演算法、網路推播時代,資料永遠搜得到,倒是評估文章的價值、好好認識與對待作者的來龍去脈、辨識學術社群之間的觀點,是需要較為漫長的習得過程的。

作為社群對話、開拓新領域的合集專書

書章論文是什麼?它是收錄在合集出版專書裡的專門文章。透過主編邀稿,開放投稿等模式,向人文與社會領域學術出版社做專書提案,出版社有巨型學術出版社(Sage, Routledge),有知名大學出版社(Duke University, University of Minnesota等),也有新興、前衛的出版社(如Hong Kong University Press, Verso等),主編可能在收稿階段就已經有出版社合約,也可能是在收完書稿後,才開始找尋出版社提案。

我從博士論文快完成的階段,就開始被邀請投稿至正在進行的專書合集計畫(book/anthology project),當時對於學術出版的形式也沒有「大小眼」,也還沒有精準KPI化的產出壓力。

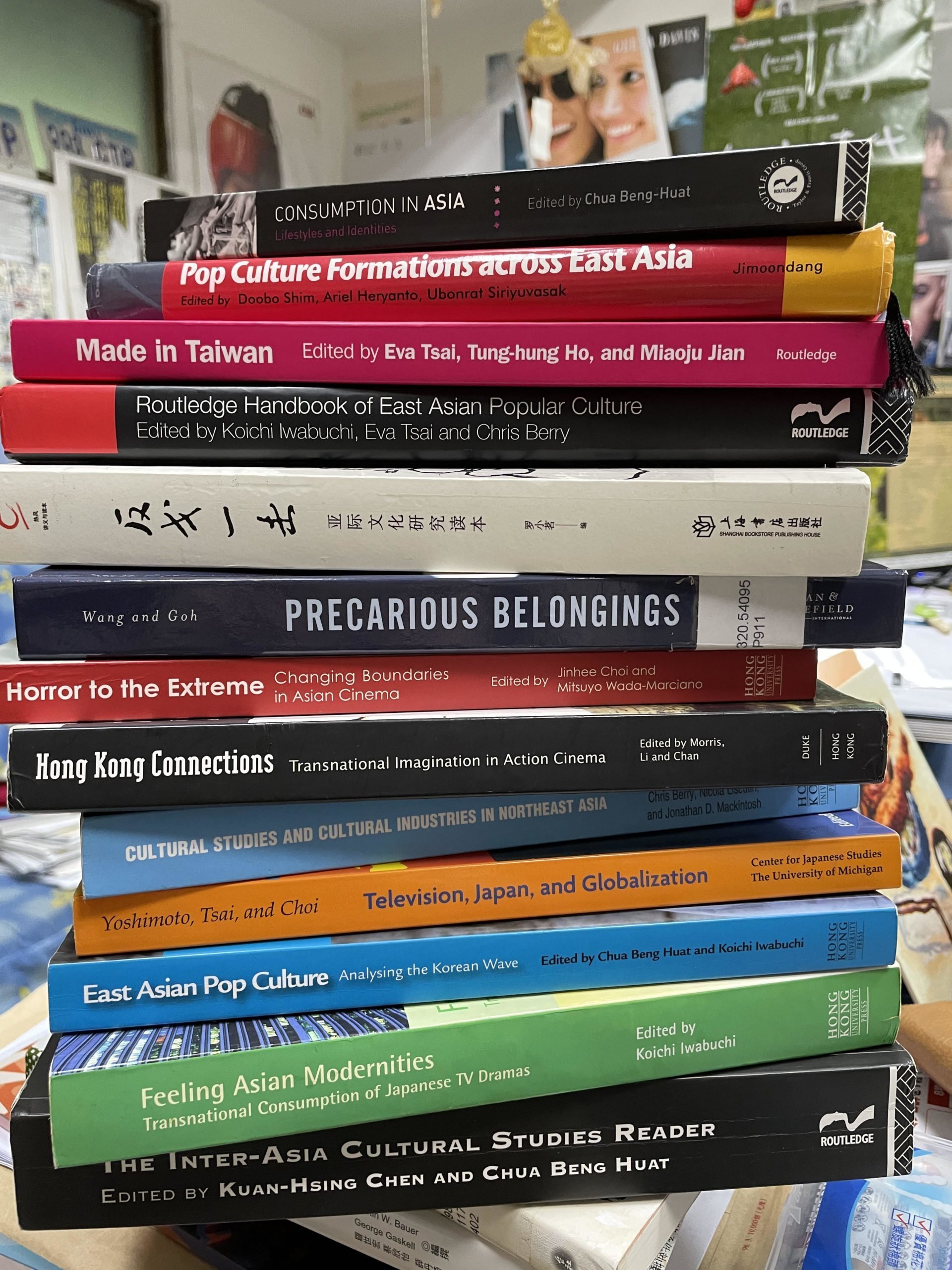

現在回想起來,應該是我當時遇上了如火如荼發展當中的亞際流行文化與媒體研究,這個領域伴隨著許多專書合集的出版(照片1),他們不是幾百年前的書,是近三、五、十年的,通常是從研討會發展而來(但並不是出版所謂的研討會論文集),也意味著新興社群的形成。對我後來的研究與教學都是非常重要的參考。

照片一:專書合集。

我自己參與過三本學術專書的編輯,第一本書,Television, Japan, and Globalization(University of Michigan Press, 2010),是在我還在念博士班的時候開始籌劃的,與友系博士班的朋友Jungbong,還有東亞研究系裡專攻電影研究的吉本光宏老師,觀察到日本電視研究已經到達了一個全球性的現象,感到專書可能帶來的價值。直接投期刊只會形成單篇單篇、區域研究問題意識下的文章,無法形成日本電視文化與全球化的新觀點。我們三人,因為曾經組 織過研討會,集結年輕研究者批判傳播與媒介全球化的各種文化現象,所以有從第三世界學術發聲的共同意識。

第二本我參與過編輯的專書,Routledge Handbook of East Asian Popular Culture (Routledge, 2018),由Koichi Iwabuchi擔任主編,他是近二十年來,在跨國媒體、流行文化研究裡具備開拓性與相當產能的學者,全書收錄領域內最具經驗的學者的文章。踏入學術界開始,我有幸每幾年與Iwabuchi老師都有互動,像是投稿至他主編的專書,邀他來台做訪問學者,和合辦研討會等。這本像是讀本(reader)的合集專書,是教學資源裡的亮點。

第三本書,Made in Taiwan: Studies in Popular Music(Routledge 2020),堪稱是全球英語學術出版市場裡,第一本專門研究台灣流行音樂的合集專書,縱使這本書的出版贏足了台灣經常急切需要的國族面子,它的起源與過程,來自十多年來,亞洲流行音樂研究社群(Inter-Asia Popular Music Studies Group)的跨國跨地集結,這個小規模的社群,採取非機構目的的互動共識,重視生命經驗的交流、友情、與信任,讓彼此之間不是只有「共同利益及生存」的命題。與共同主編何東洪、簡妙如長期真誠的交往,乃至於出書後,持續進展的在地研究社群互動(MIT作者對談Podcast),都讓我意識到專書合集原來可以發展在地、不同世代的學術社群關係。

書章論文的獨特性,以及其出版過程的異質性、涵蓋全球及區域,讓專書篇章的價值難以在行政體系裡獲得有效率的評比。但是專書可以讓社群對話,建立連結,是研究社群的有機物,於教學裡,也能提升新興、邊緣領域的能見度,看見彼此的連結。若只是在I級資料庫裡搜尋,單篇單篇的文章時常讓人忽略辯論的脈絡與共時的觀點。

我的真心話大冒險~在體制內創建

2018年的Crossroads文化研究年會閉幕式,出身澳洲、長期在香港嶺南大學任教的女性主義者、亞際文化研究學者Meaghan Morris墨美姬以「體制內的功夫:實現目標的藝術」(Institutional Kung Fu: On the Arts of Making Things Happen)為題,發表了演講。[3]她以同理的姿態,犀利獨特的引援,有層次的梳理了如何在現今壓力龐大的學術體制內進行創建工作一些集體經驗。

「創建」或許感覺生硬,但在原英文的表達裡,卻相對的易理解:making things happen。國高中體制內的青少年,在種種制約與學習的壓力下,或許是最無法感受到「創建」的一群自由人。They cannot make things happen。大學裡的老師,有making things happen的感受嗎?如果有,那會是在何時呢?投入研究工作的抉擇,應該也是因為有過活起來的、創造性的、和自我價值感的經歷,才會想要走這條路吧?但我相信,這些曾經、幽微、夾縫中、稍縱即逝的熱烈感受,已經被倦怠與厭世所淹沒了。

本文的焦點,書章,是一個創建過程的提醒。寫書章、編書的經驗,可說是在群體性中尋找「可介入」的project,我可以準確的知道,如何在我的工作中起作用。這種創建的感受,並不是來自學術評鑑體制,但卻是我想討價還價的重點。借用Black Lives Matter,「黑人的命也是命」的口號,The life to write a book chapter is life too! 寫書章的命也是命啊!

是不是乖乖的照著體制的遊戲規則走,就能有創建的感受?遊戲規則一直在各校院級的行政會議裡微調,體制越來越看重的是期刊論文的生產,並且在近年來運用這個標準,新生了一個陷大學教師於更無保障、更不被信任與肯定的「專案教師」階級。你這十年沒有遇到,難保下個十年不會遇到新的火圈。

教學場域裡的創建

除了跟評鑑制度討價還價,我想我們必須在自家領域內,倡議知識內容的多元形式,並且在各種教學現場,建立多元資料的鑑別力與價值。

曾聽聞有些領域是完全不需要找書的,也聽過有些老師教導學生只需找最新的、近三年(或是任意數字)的文獻,但這個看法絕對不適用所有的學術與研究領域,甚至在同一個領域內也會有差異。

我剛進University of Iowa新聞與傳播學院念博士時,研究生人手拿到了一本尺寸有點特殊的Iowa Guide(照片2),這是我們院裡一位老師編的期刊入門手冊,一頁介紹一本英語世界裡重要的傳播學期刊,在那個年代,這何嘗不是一種一次打包的入門小資料庫?後來我的博士論文題目觸及日本研究,也有幸在母校接觸到非常有經驗的專門文獻館員(reference librarian),介紹位在美國、英國、日本的相關圖書、影視資料檢索途徑,讓我逐漸想像也得以實踐去東京做資料收集與田野研究。

照片2:研究生人手一本的Iowa Guide。

台灣的大學圖書館,沒有專業領域(如專攻傳播學、日本研究)的參考館員(reference librarian),資料庫的設置也非常的扁平與去學科化,不是按照字母排序,就是筆畫,即使上手了,依然感覺不方便。

當了老師後,我發現似乎得發展出類似參考館員的專長,開發能實質協助同學認識對「我們所處的大學機構」與「我們這個領域」的各型資料庫的作業,無論是學校花大把銀子訂購的裡面的專門資料庫,巨型學術出版集團下的資料庫,還是非正式流通的民間資源。

數位化的關係,現在的研究生們能摸到紙本期刊應該非常的稀奇,更別說學校圖書館總是不及買齊的外文合集專書,所以,我也曾經像個小型書展人員,直接把自有書或期刊搬到課堂上讓同學翻閱瀏覽,順便講講刊物的形成、背後的社群等背景。

雖然這感覺「很技術」,「可以叫學生自己找」,「應該把寶貴的研究所教學時間拿來帶領思辯討論」,但是老師的功能,至少有一部分應該是推廣他主觀練就的資料搜尋功夫,解釋資料類型的意義,甚至是生產過程,無論是期刊、專書、還是專書篇章。

體制經常分化了學術工作者,逼迫我們小心翼翼地選擇戰役。改變體制不易,批判體制又時常不會立即見效,在體制內創建(making things happen within institutions)依舊是最有力量的道路與承擔,哪怕只是削弱一份犬儒之氣,撐開一點鑑別力的空間。

[1] 我沒有吵著要糖的意思。本文裡談的書章論文全都是原創也有審查,不是再版(reprint),用獎金(一篇兩萬到四萬不等)鼓勵原創論文刊登,就是制度性的排擠其他形式的知識產出。雖然論文的產出一點也不easy,本來就有產出期刊論文的人應該不會拒絕這種easy money

[2] 反思會議工作小組。《全球化與知識生產:反思台灣學術評鑑》。台北:台灣社會研究季刊社,2005。

[3] 墨美姬。張淳譯。〈體制內的功夫:實現目標的藝術〉,《熱風學術網刊》 秋季刊。第14期(2019年9月):89-114。

http://www.cul-studies.com/Uploads/image/20190917/20190917123639_78601.pdf